La basilica di Santa Sabina, dedicata a Santa Sabina sull’Aventino, è una delle più notevoli basiliche paleocristiane di Roma ancora conservate. Fu edificata nel V secolo vicino a un antico tempio di Giunone.

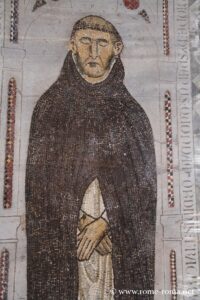

Oggi è la sede della Curia dell’Ordine dei Frati Predicatori, i domenicani.

L’edificio subì diversi restauri e fu alterato nel XVI secolo con la chiusura di circa venti finestre.

Le campagne di restauro dell’inizio del XX secolo restituirono in parte l’aspetto originario. Il suo interno, sobrio e armonioso, presenta proporzioni equilibrate. Conserva alcuni elementi notevoli, come una porta in legno risalente al V secolo.

Storia della basilica di Santa Sabina sull’Aventino

La chiesa fu costruita dal prete Pietro d’Illiria, originario della Dalmazia, tra il 422 e il 432, sul sito tradizionalmente associato alla casa di Sabina, matrona romana divenuta poi santa, figura che sembra probabilmente la cristianizzazione di una leggenda locale piuttosto che un personaggio storico attestato. Il suo culto è documentato a partire dal V secolo. Iscrizioni rinvenute nei pressi attestano l’esistenza del tempio di Giunone Regina, di cui circa 24 colonne furono reimpiegate nella costruzione della basilica.

Nel IX secolo la chiesa fu inglobata nelle fortificazioni imperiali e l’attuale campanile risale al X o XI secolo.

Nel 1219 papa Onorio III affidò la basilica ai Frati Predicatori, che ne fecero la loro sede generale. Secondo la tradizione, san Domenico avrebbe piantato un arancio nel chiostro, portato dalla Spagna, considerato miracoloso. Esistono ancora discendenti di quell’albero nel giardino e parte del tronco originario è conservata.

Nel 1287 vi si tenne un conclave per eleggere il successore di Onorio IV. Un’epidemia di malaria decimò sei cardinali e costrinse gli altri alla fuga, ad eccezione di Girolamo Masci, che fu eletto papa Niccolò IV il 22 febbraio 1288. Secondo alcuni resoconti, il conclave durò diversi mesi a causa dell’epidemia.

L’edificio subì poi importanti trasformazioni con i restauri di Domenico Fontana (1587), di Francesco Borromini (1643) e altri interventi successivi. Il restauro condotto da Antonio Muñoz all’inizio del XX secolo restituì parzialmente la struttura primitiva.

Architettura e interno

La basilica non possiede una facciata monumentale: l’ingresso si trova nel nartece, inserito in uno dei quattro bracci dell’antico portico, oggi compreso nel monastero domenicano. Le pareti lisce e le grandi finestre della navata centrale sono caratteristiche delle prime basiliche cristiane, ispirate alle basiliche civili romane; questa tecnica di ampie aperture scomparve dopo la caduta dell’Impero.

L’antica torre campanaria medievale fu modificata con aggiunte barocche.

L’interno comprende tre navate separate da colonne antiche di epoca imperiale tarda e termina con un’abside semicircolare. Degli aggiunti barocchi rimangono solo due cappelle laterali quadrate con cupola: San Giacinto (a destra) e Santa Caterina da Siena (a sinistra).

Il soffitto a cassettoni, tipico delle realizzazioni del tardo neoclassico, realizzato nel 1938, sostituì un antico decoro a mosaici.

Al centro della navata si trova la tomba di Muño de Zamora (1300), decorata con mosaici.

Nell’abside, un affresco di Taddeo Zuccari (1560) raffigura Cristo circondato dagli apostoli e dai santi sepolti nella basilica.

La decorazione originaria del V secolo era costituita da vaste mosaici, di cui restano solo pochi frammenti e alcune tessere rinvenute durante gli scavi.

Sull’arco trionfale vi sono quindici medaglioni dipinti nel 1920, che raffigurano al centro Cristo, affiancato da apostoli, profeti e papi.

Elementi notevoli della basilica

La porta in legno del V secolo

L’ingresso principale conserva una porta in legno del V secolo, considerata il più antico esempio di scultura lignea cristiana. Originariamente composta da 28 pannelli, 18 sono ancora visibili. Uno di essi, raffigurante la Crocifissione, è la più antica immagine conosciuta di questo evento, di carattere schematico, con croce e figure ridotte a simboli.

I pannelli, in legno di cipresso, raffigurano scene dell’Antico e del Nuovo Testamento (Mosè, Elia, Epifania, miracoli di Cristo, Crocifissione, Ascensione). Le croci compaiono in modo discreto, poiché la rappresentazione esplicita del supplizio di Gesù era eccezionale a quell’epoca. Nel restauro del 1836, nel pannello che rappresenta il passaggio del Mar Rosso, il volto del faraone fu sostituito con quello di Napoleone — scelta ironica del restauratore, essendo Napoleone morto quindici anni prima.

La Lapis Diaboli

La «Lapis Diaboli», pietra nera rotonda posta su una colonna tortile a sinistra dell’ingresso, sarebbe — secondo la leggenda — il proiettile lanciato dal diavolo contro Domenico in preghiera sulla lastra che copriva i martiri. La pietra spezzò la lastra, che fu poi ricomposta. In realtà, la lastra fu rotta accidentalmente da Domenico Fontana durante i lavori del 1587, e non nel 1527 come talvolta riportato.

Il chiostro e l’arancio di san Domenico

Secondo la tradizione, san Domenico avrebbe portato dalla Spagna la primissima pianta di arancio introdotta in Italia, che fece poi piantare nel chiostro del convento annesso a Santa Sabina. L’albero è oggi visibile dall’interno della chiesa, attraverso una piccola apertura ovale nel muro del nartece. È ritenuto «miracoloso»: non solo avrebbe continuato a fruttificare per secoli, ma si racconta che santa Caterina da Siena ne colse le arance, le candì e le offrì a papa Urbano VI. Durante lavori del 1936, nelle sue radici furono trovate monete del XIV secolo, a testimonianza dell’antichità del luogo.

→ Leggi anche l’articolo sul Giardino degli Aranci sull’Aventino

Resti antichi e archeologia nei dintorni

A nord della chiesa sono stati rinvenuti resti delle mura cosiddette «Serviane», con due fasi: una prima del VI secolo a.C. in tufo del Palatino, e una seconda dopo il sacco dei Galli dell’inizio del IV secolo a.C.

Dietro queste mura si ergevano diversi edifici, tra cui uno del II secolo a.C.. Sotto il portico della chiesa è stata ritrovata una strada parallela all’antico Vicus Armilustri. Nella stessa basilica, gli scavi hanno rivelato case dell’inizio dell’epoca imperiale, decorate con mosaici, e un piccolo tempio del III secolo a.C., probabilmente un luogo di culto domestico o secondario.

Informazioni

| Basilica di Santa Sabina all’Aventino Piazza Pietro D’Illiria, 1, 00153 Roma |

Orari (soggetti a variazioni) Domenica e lunedì: 12.00 – 19.00 |

Fonti e link per approfondire

|

Cartina ed indirizzo

Indirizzo : Piazza Pietro D'Illiria, 1, 00153 Roma RM, ItalieIf you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Galleria fotografica